外食産業に携わっている方の中には「将来的に自分で飲食店を開業したい!」あるいは「開業する準備をしている」という方もいらっしゃいますよね。

しかしながら、開業準備をしなければいけないのは、頭の中では分かっていても、実際に何をすればよいのか分からない。そのような方も多いのではと思います。

そこで、今回は飲食店開業の流れを詳しく説明していきたいと思います。

1 業種を決める

まず最初にすべきことは、どの業種で開業するかを決めることです。飲食店と一言で言っても、ラーメン屋、焼き肉屋、カフェなど様々なものがあります。それらの中から、ご自身で決めていくことになります。業種を決めるときのポイントは「経験」と「実際の需要」の2つになります。

経験のある業種で開業する

できるだけ過去に経験した業種で開業するようにしましょう。というのも日本政策金融公庫で創業融資を受ける場合、過去に同じ業種を経験していた方が審査に有利となるためです。また、実際のところ過去に同じ業種を経験された人の方が成功しやすいというデータもあります。

https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/ronbun1108_01.pdf

例えば、イタリアンを経験していた人が焼肉屋をオープンしたい、といっても、何となく開業がうまくいくとは思えませんよね。

このように、起業に成功しやすい、資金調達で有利になりやすいという点から過去に働いていた業種で開業することをお勧めいたします。

需要の高い業態で開業する

複数の業態の経験があるという方は需要の高い業態で起業することをお勧めいたします。

コロナ禍の影響で、外食産業は「需要が大きく落ち込んだ業態」と「需要がそこまで落ち込まなかったが業態」の2つに別れました。

一般社団法人日本フードサービス協会の「外食産業市場動向調査2020年10月度 結果報告」

この結果によると需要が大きく落ち込んだのは「居酒屋」「パブ」「ビアホール」など酒類をメインとする業態です。

居酒屋の10月の売上高は前年同月66.2%、パブ・ビアホールの10月の売上高は前年同月比53.6%と前年を大きく下回っています。

これらの業態でこれから起業するのは困難といえるでしょう。

一方で好調なのは「焼肉屋」、「洋風のファストフード」です。焼き肉屋は強力な換気システムがあり、安心感が高いという点、洋風のファストフードはテイクアウトやデリバリーの需要が高いという点が好調の要因となっています。

もちろんコロナ禍がいつまで続くかは不透明ですが、現状では焼肉屋、洋風のファストフードでの業態が有利といえるでしょう。

2 規模を決める

業態が決まったら、飲食店の事業規模を決めましょう。事業規模によって、必要な資金や人員の規模が変わってくるためです。

たとえば、数十名以上収容できる大きな規模でやるのか、それとも数名から十数名程度の小規模でやるのかなどです。

大規模で開業する場合、集客が難しくなるので、フランチャイズで大手のブランドを借りて起業するのも一つの手と言えます。

一方、小規模で開業する場合、売上高が小さくなりやすいので、大きな利益を出すのが難しくなります。そのため、極力不必要なコストは削減し、利益率を高めていく努力が必要となってくるでしょう。

例えば、イスを置かずに丸テーブルだけのスタンディング中心のお店作りにすれば、単位面積当たりの売上が大きくなったり、お客さんの回転率が向上するかもしれません。

3 自己資金を準備する

飲食店の開業には多額の資金が必要になります。

日本政策金融公庫の資料である創業の手引きによると飲食店の開業に必要な資金は883万円でした。特に内装工事は368万円、機械・備品・重機は186万円と大きな金額が必要となります。

そのため、一定以上の自己資金も用意しなければなりません。開業者の資金調達額の平均は1,066万円、うち自己資金は平均350万円でした。これから開業する人は少なくても300万円以上の自己資金を用意することをおすすめいたします。

とはいえ、これだけの自己資金を短い期間で用意することは難しいかと思われます。実際に日本政策金融公庫「生活衛生関係営業の景気動向等調査(2013年4~6月期)特別調査結果」によると、開業資金を準備するのに要した期間は1年以上が5割超、中には5年以上という方も14.3%いました。

これから起業を考えている方はなるべく早い段階から自己資金を準備していきましょう。

4 資金調達をする

店の基本方針及び自己資金が準備できたら、次は資金調達をします。

上述のとおり、飲食店を開業するためには1,000万円以上の資金が必要となることが多いです。

全てを自己資金で用意するのは難しいため、金融機関からの資金調達は原則としてしなければなりません。

最初の融資は有利な条件で借りやすい日本政策金融公庫の創業融資を利用することをおすすめします。

創業融資には主に下記の3通りあります。

- 一般貸付・・一般的な融資制度

- 女性、若者/シニア起業家資金・・30歳未満か55歳以上または女性の方が利用できる融資制度

- 振興事業貸付・・振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の組合員

金利面を考えますと振興事業貸付の条件が一番良く、次に女性、若者/シニア起業家資金、最後に一般貸付となります。

自分にとって最適な資金を借入を検討しましょう。

5 保健所と消防署の許可を取る

飲食店は保健所と消防署の許可を取らなければ、開業できません。したがって、開業前に必ず保健所と消防署に問い合わせするようにしましょう。必要な許可は下記の2つになります。

- 保険所・・飲食店営業許可等

- 消防署・・防火対象物使用開始届

また、24時を超えた深夜食堂を行う場合、警察署への届け出も必要です。ほかにも飲食店の営業形態によっては、ほかの許可が必要なケースもありますので、必ず事前に保健所に問い合わせをするようにしましょう。

6 これらの準備が出来たら「開業」という流れです。最終的なチェックポイントを確認しましょう。

保険所の許可を得たら、いよいよ開業です。

最終的なチェックポイントを公庫のアンケートを参考に確認してみましょう!

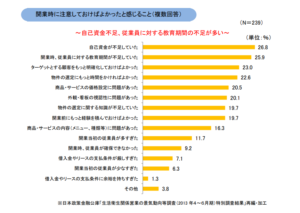

日本政策金融公庫が実施した「生活衛生関係営業の景気動向等調査(2013 年4~6月期)特別調査結果」において、飲食店で開業した人の内、開業時に注意すべきポイントは下記のとおりとなりました。

特に注意すべきポイントは

「自己資金を貯めておけばよかった 26.8%」

「開業時、従業員に対する教育期間が不足していた 25.9%」

「ターゲットとする顧客をもっと明確化しておけばよかった 23.0%」です。

自己資金は少なくとも300万円というように説明しましたが、実際のところ300万円あっても少ないと感じる開業者は多かったようです。

自己資金は開業する規模などによっても異なりますが、なるべく多めに貯めておく方が良いでしょう。

また家族経営ではなく従業員を雇って一定の規模で開業する場合は従業員に対する教育も必須です。

従業員の教育が行き届かなければ、オペレーションが上手く回らない・料理の質が悪いなどの悪評がつく原因にもなりかねません。

事前にしっかりとした研修や教育を行っておきましょう。

最後にターゲットとする顧客は明確にするという事です。

ターゲットする年齢・性別・職業を明確にし、出店した地域にターゲットとしている人はいるのかという点は事前に確認しておきましょう。

まとめ

今回は飲食店開業の流れについて解説してきました。

近年はコロナ禍ということも考え、テイクアウト併用のお店であったり、消費者ニーズを捉えた店舗形態にするのもよいかもしれません。

最後となりますが、簡単に流れをまとめてみましょう。

|

飲食店は初期費用が大きいため、なるべく多めの資金調達は必須です。

創業融資 代行サポート(CPA)では、多くの事業主様から、創業融資のご相談を承っており、多くのノウハウや情報を持っております。万全の態勢で審査に臨むことができるようになります。

まずはお気軽にご相談ください。